クルセイダーキングス3(Crusader Kings III)は、壮大な中世の世界を舞台に、自分の一族を何世代にもわたって導いていく戦略ゲームです。

ですが、初めてプレイする人にとっては、その複雑なシステムや大量の情報に圧倒されてしまうことも少なくありません。Paradox社が用意しているゲーム内チュートリアルは非常に丁寧に作られていますが、それでも「言葉の意味が分からない」「なぜその操作をするのかがわからない」と感じる場面があるかもしれません。

本講座では、チュートリアルの内容を補完しつつ、初心者のつまずきやすいポイントを平易な言葉で解説していきます。チュートリアルを読みながらこの講座も並行して読むことで、よりスムーズにCK3の世界に入っていけるはずです。

シリーズは4つの記事に分かれており、1記事あたり約5~10分で読めるボリュームになっています。気になるところからでもOKですので、ぜひ自分のペースで読み進めてみてください。

本ページはPart2、王朝・婚姻・称号について解説していきます。

王朝(Ⅶ–王朝 1/4~4/4)

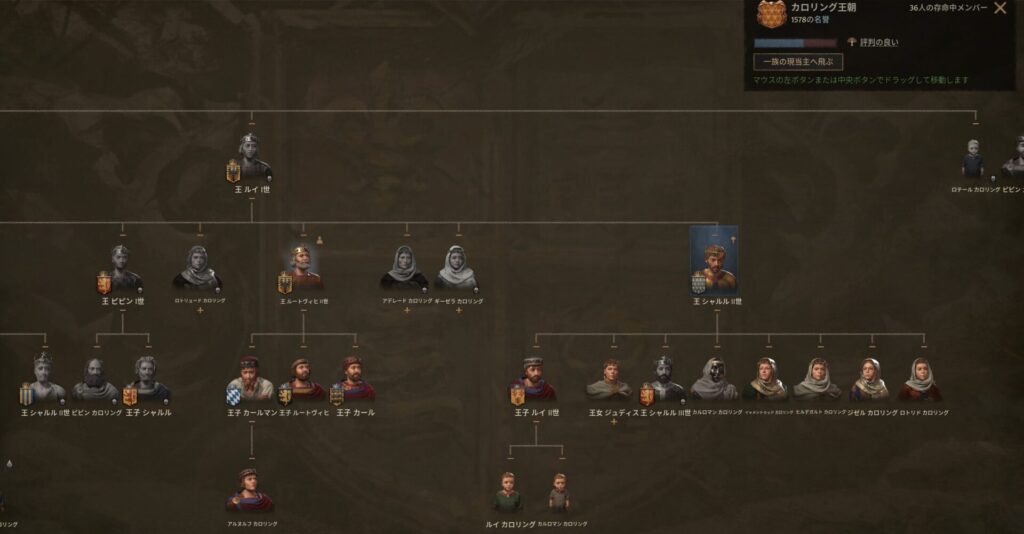

王朝とは、共通の祖先からつながる貴族たちの大きな血縁集団のことです。要は貴族の親戚の集団と覚えておいていいと思います。プレイヤーが多くの子を作り、その子が結婚してまた子を作っていくと親戚が増える=王朝の構成員が増えるということになります。CK3では国というよりもこの王朝に焦点が当てられており、王朝の繁栄はゲームの目標の一つとすることができます。プレイヤーが大帝国の皇帝となり、その下に同じ王朝の親戚たちが王や公爵となって支える王朝の大帝国を築くプレイなんかも面白いと思います。

つづいて後継者の説明です。チュートリアルにあるように、最初のプレイヤーキャラクターが死亡しても家系の後継者がいればその家系の後継者をプレイすることでゲームを続行することができます。家系の後継者≒主要称号の相続者(※選挙制の相続法の場合は違う場合がある)なので、家系の後継者は一番年長の男子の子供(宗教によっては女子の場合も)になることが多く、基本的にキャラの名前についている土地は相続することができますが、中世の多くの相続は分割相続なので死んだキャラに子供が複数いた場合は直轄領(後述)が減ったり、兄弟が独立して領国そのものが分裂してしまいます。ここのCK3の大きな躓きポイントである分割相続は相続・継承システム完全攻略:分割相続の回避・対処方法と相続法の違いを解説で詳しく解説しているので詳しくはそちらをご覧ください。

キャラクター個人ではなく、王朝が持つリソースとして「名誉」があります。名誉は自然増加で増えていき増加量は王朝の構成人数が多いほど多くなります。他には王朝のメンバーが別の勢力で統治者になっていることでも増加量が多くなります。名誉を使うことができるのは王朝の当主のみで、王朝の遺産という王朝メンバー全員に入るバフをアンロックしたり、王朝のメンバーへの介入行動(廃嫡など)に使用できます。

結婚しよう!(Ⅷ–婚約 1/6~6/6)

続いて結婚のチュートリアルです。結婚は王朝の項で触れたように自分の子供が家系の後継者となってプレイヤーの次のプレイキャラクターにになることや、子供が増えることで名誉が増えやすくなることから子供を作るという点で非常に重要です。それだけでなく、配偶者の能力の一定数をキャラクターに上乗せできる(評議会画面からバランスよく上げるか、どれか1つの能力を上げるか選択可能)ので優秀な配偶者をもらえればゲームに有利に働くのです。

ちなみに子供は両者が適齢期であればこちらから何もしなくても自然とできます、プレイヤーからは「誘惑」計画を行うことで肉体関係を促すことができます。

ではどの配偶者を選べばよいのでしょうか?見るべきポイントは以下の6つです。

・年齢ー若いほど生殖力が高い&生殖可能期間が長いので子供を多く生みたいならチェックしたい

・遺伝特性ー特性の中には遺伝する良い特性が複数ある。それらを持つ配偶者と結婚し、後継者に遺伝するのを期待するという手もある(人物フィルターの「特性」項目でフィルタリングできる)

・能力値=前述のように配偶者の能力はプレイヤーキャラクターに一定量上乗せされるので能力値の高い配偶者を選ぶという手もある

・同盟ー貴族の子と結婚するとその勢力と同盟を結べる。近隣の兵数の多い勢力と同盟を結べれば非常に便利なので視野にいれよう。同盟が可能な場合はキャラは右側に紋章マークがついている

・威信増加ー結婚すると誰と結婚したかによって威信の上下がある。有名な家の子と結婚すれば威信を多く獲得できるが、庶民と結婚すると威信を消費しての結婚となる。威信が必要なプレイ目標の場合は気にしたほうがいいかもしれない

・請求権ー配偶者の性の請求権の行使が可能な場合は、重要な請求権を持つ人と結婚し、それを開戦事由にして称号を獲得することで、後継者に継承させる称号を増やせる可能性がある。

すべて満たす配偶者を探すことは難しいので自分のプレイ方針にあった配偶者を探すといいでしょう。

最頻出単語ー称号についてー(Ⅸ–称号 1/4~4/4)

続いて称号のチュートリアルです。ここまで何度もでてきた「称号」ですがでは称号とは何なんでしょうか?それはずばり土地の支配権です。CK3では全ての土地がその土地の称号と結びついており、領土を手に入れる=称号を手に入れることになります。例えばチュートリアルのムルハダはソーモンド伯爵領とエニス伯爵領の称号を保持しているため、その2伯爵領が彼の領国に組み込まれているのです。

そして称号は階級に従ったピラミッド構造になっています。男爵→伯爵→公爵→王→皇帝の順にえらくなっていきます。そしてゲーム内の土地はどこでもどこかの伯爵領の一部であり、公爵領の一部である、王国の一部であり、帝国の一部です。現代の例でいえば横浜市が神奈川県(伯爵領)に含まれていて、さらに関東地方(公爵領)に含まれていて、日本(王国)に含まれていて、東アジア(帝国)に含まれているといった感じでしょうか。CK3の例でいうとムルハダの領国首都ルィムナハは下記のようになります。

ブリタニア帝国

ーアイルランド王国

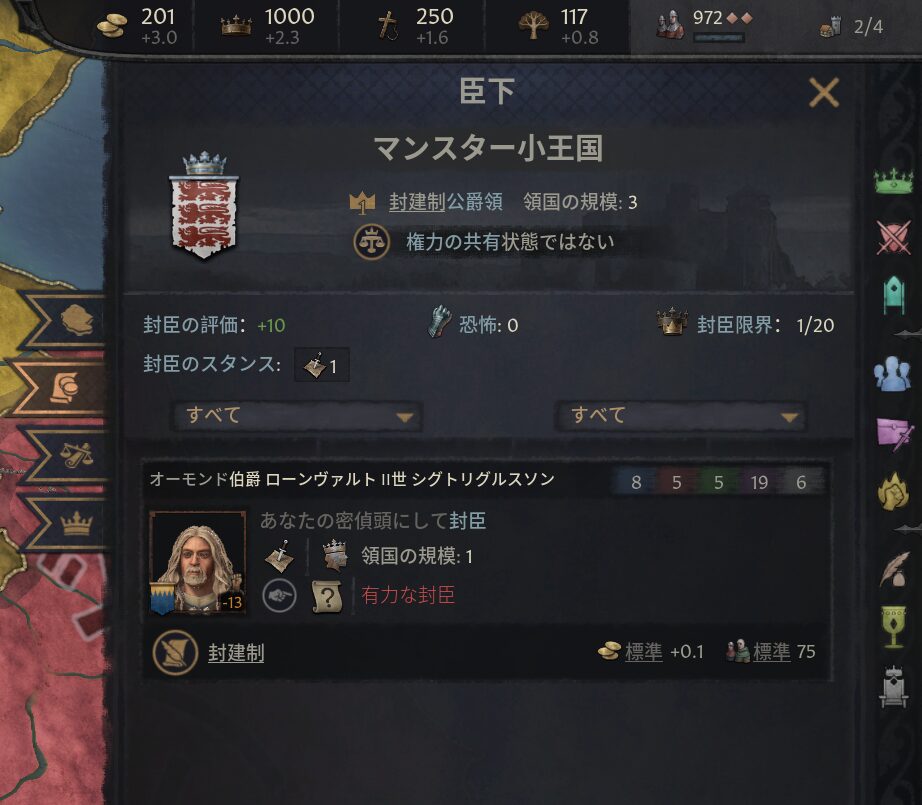

ーマンスター小王国(公爵領)

ーソーモンド伯爵領

ールィムナハ

これは男爵領をクリックした際に左上に表示される紋章や右下の公爵領マップや王国マップへの切り替えで確認できます。

ただ、ここでチュートリアルのマップを見ると2つの疑問が出てくると思います。

1つ目はムルハダが称号を持っていないオーモンド伯爵領も領国に含まれているけど?という疑問です。

これはオーモンド伯爵領の称号を持っている伯爵を、マンスター公爵の称号を持っているムルハダが自身の家臣として従属させているからムルハダの領国に含まれていると説明できます。先ほど階級として公爵や王を紹介しましたが、階級が上位の称号を持っている人物はそれより下の称号を主要称号としている人物を家臣、CK3の用語で封臣として臣下にすることができるのです。

2つ目はマンスターの一部であるはずのデスモンドが領国に含まれていないけど?という疑問です。実は公爵領以上の称号はあくまで土地の支配権の主張権を持っているだけであり、公爵領の称号を得たからといってその称号内の領土がすべてが領国に編入されるわけではないのです。ただその代わり、「本来は公爵である私の土地だから寄こせ」という開戦事由を使うことができ、武力で奪うことが可能です。この法的に○〇公爵領の一部といった概念を「慣習的領土」といいます。

基本的に称号は戦争で獲得するか、戦争で下位の称号を集めて上位の称号を創設することで獲得できます。称号の創設にはその称号の慣習的領土に含まれる伯爵領一定以上とゴールドが必要になります。

Part3に続きます!

このサイトはParadox Interactive社とは一切関係のないファンサイトであり、掲載されたゲーム画像の著作権はParadox Interactive ABに帰属します。画像内の日本語表示は、有志翻訳者による非公式日本語化Modによるものです。翻訳内容の権利は翻訳mod権利者に帰属します。

コメント