Crusader Kings III(CK3)における戦争は、領土拡大や勢力拡大のための主要な手段です。本ガイドでは、初~中級者向けに戦争を始めるための開戦事由、基本的な仕組みと流れ、勝つためのコツまで網羅的に解説します。

第1章 開戦事由について

戦争を開始するには?

戦争を開始するには、欲しい領土の称号を持っているキャラクターを右クリックして表示されるメニューから「宣戦布告」をクリックしましょう。すると画面右に宣戦布告のUIが表示されます。ここで両勢力の兵力差を確認し、適切な開戦事由を選択しましょう。その後、宣戦布告ボタンを押し、威信や信仰点といったコストを払えば戦争のスタートです。

しかし、そもそもキャラクターを右クリックした際に宣戦布告のボタンが押せない場合もあると思います。それは有効な開戦事由がないためです。このゲームは自由に宣戦布告ができず、戦争をするためには有効な開戦事由を用意する必要があります。この章では数多ある開戦事由のうち比較的よく使うものを紹介します。(ちなみに主君には特に何かを用意しなくても独立戦争を仕掛けることができます。)

開戦事由

征服の開戦事由

征服の開戦事由は後述の請求権のように何かを用意することなく、すぐ戦争ができる便利な開戦事由です。ですが、征服の開戦事由が使えるのは下記の条件のいずれかを満たす一部の勢力のみです。戦争のコストには同じ宗教の相手には信仰点を、異なる宗教の相手には威信を使います。戦争に勝利すれば争った称号を獲得します。一定以上の名声レベル持っていると公爵領と王国の称号を要求することも可能ですが、王国の称号に対して征服の開戦事由が使えるのはキャラクターの生涯で一度のみです。

征服の開戦事由が使える条件

以下のいずれか

・部族制

・氏族制

・遊牧制

・未改革の宗教を信仰している

・信仰している宗教が「力の追求」or「好戦主義」の信条を持っている

・自身の文化に「争い好き」の伝統が確立されている(王国の称号に対しては使用不可)

請求権による開戦事由

ゲームの定番の開戦事由がキャラクターの請求権を使った戦争です。請求権とは「この称号は私のものだ!」と何らかの根拠をもとに主張する権利のことです。この請求権を使用することで該当称号を巡った戦争を開始することができます。プレイヤーの請求権を使った場合は、勝利した際、争った称号がプレイヤーものとなります。

請求権はプレイヤーのものだけでなく封臣や延臣等臣下の請求権を使って戦争することもできます。臣下の請求権を使った場合はその臣下が争った称号を手に入れ、臣下が領地を支配することになります。この臣下が手に入れた称号がプレイヤーの主要称号と同格未満であればその臣下はプレイヤー配下のままとなります。

また、「年代記の作成」の革新性を取得していればプレイヤーの、「神権」の革新性を取得していれば他のキャラクターの請求権を一度の戦争で複数行使することができるようになります。

確固たる請求権と曖昧な請求権

請求権には法的根拠が強力な「確固たる請求権」と法的根拠が薄い「曖昧な請求権」の2種類があります。確固たる請求権は子供に「曖昧な請求権」として継承されますが、「曖昧な請求権」は継承されません。ですが、「曖昧な請求権」を開戦事由にして戦争を行うと、その請求権が「確固たる請求権」に変化します。

請求権の主な入手方法

戦争に負けて称号を失う

戦争に負けて称号を失った場合、その失った称号の「確固たる請求権」は手元に残ります。そのため、すぐにリベンジが可能です。

相続

キャラクターが死亡して相続が行われる際、死亡していたキャラクターが持っていたものの自分が相続しなかった称号に対し、子供たちは「確固たる請求権」を得ます。ただ、主要称号の継承者には他の子供が継承した下位称号の請求権が継承されない場合もあるようです。(プレイ中、他の子供が継承した伯爵領の請求権を主要称号継承者が継承の際、所持していたケースと失っていたケースがありました。詳細な条件は調査中です)

請求権の捏造

評議会の宮廷司祭(領国祭司)の任務、「他領の請求権の捏造」で指定した伯爵領の「曖昧な請求権」を得ることができます。宮廷司祭(領国祭司)の能力が高い場合、公爵領の「曖昧な請求権」を得る可能性もあります。対価にはゴールドが必要になります。

この方法が相続等が関係のない、新たな土地を入手したい場合の基本的な開戦事由の準備方法になると思います。

請求権の発展的な入手方法

以下はやや特殊な請求権の入手方法になります。初心者は上の3つを覚えれば十分だと思いますので、ここは読み飛ばしても構いません。

王朝の当主の請求

プレイヤーが王朝の当主の場合、王朝のメンバーが保持する称号に対して請求し、「曖昧な請求権」を得ることができます。称号の請求には相応の名誉が必要になります。やり方は欲しい称号を持つキャラクターを右クリック→外交欄の「称号を請求」をクリックです。

宗教指導者への要求

宗教指導者に同宗教のキャラクターが持つ称号を要求することで「確固たる請求権」を得ることができる場合があります。対価に相応の信仰点が必要になります。ただし、要求を受け入れるかは宗教指導者次第で、プレイヤーへの宗教指導者の評価等が影響します。(初期抵抗値-50)やり方は欲しい称号を持つキャラクターを右クリック→外交欄の「請求権要求」をクリックです。対象の称号を持つキャラクターが破門されている時等に有効です。

許可された抜け穴

ライフスタイル学識の学者ツリーのパーク「許可された抜け穴」を取ることで「請求権の購入」がアンロックされます。これは「曖昧な請求権」を信仰点で購入できるというものです。(一部購入できない称号あり)やり方は欲しい称号を右クリック→外交欄の「請求権の購入」をクリックです。

プレイスタイルや状況によっては余りがちな信仰点を有効に消費できる便利なパークです。

慣習的領土による開戦事由

公爵領以上の称号を所持している場合でその称号の慣習的領土がそのキャラクターの領国に含まれていない場合、そのキャラクターはその領国に含まれていない慣習的領土の称号を持つキャラクターに対し、「慣習的領土を奪う」開戦事由が使用可能です。イメージとしては関東公爵領を持つキャラクターが神奈川伯爵領をもつ独立したキャラクターに対し、「神奈川は本来関東公爵領の一部だ!」と主張して戦争を仕掛けるイメージです。ゲーム内ではチュートリアルで、マンスター公爵領のムルハダがデスモンド伯爵領に攻め込む際の開戦事由がこれに当たります。

この開戦事由を使用して勝利した場合は、対象の慣習的領土を奪うのではなく、その慣習的領土を持つキャラクターが封臣として加わるのみになる場合があることに注意してください。

聖戦

組織化された宗教を信仰している場合、異教徒に対して聖戦の開戦事由を使うことができます。(宗教が「平和主義」、「ダルマ的平和主義」を持っている場合は不可)対象となる相手は自身の宗教から見て「邪悪」or「敵対的」である宗教を信仰している必要があります。戦争コストは信仰点です。戦争に勝てばその称号下の異教徒の統治者が保有していたすべての称号を奪うことができます。一定以上の献身レベル持っていると公爵領と王国の称号を要求することも可能ですが、王国の称号に対して聖戦の開戦事由が使えるのはキャラクターの生涯で一度のみです。

使い方次第では一度に複数の称号を奪える開戦事由ですが、戦争相手と同宗教の近隣領主が敵として参戦してくる可能性があることに注意です。

他にも・・・

この章ではよく使う開戦事由について解説しました。ですが開戦事由はこれ以外にも特定の称号やDLC等の条件でアンロックされるものなど膨大な種類存在します。宣戦布告画面で開戦事由を選ぶと、勝った際の結果がある程度確認できるので、いろいろな開戦事由を試してみましょう!

第2章 戦争の基本と流れ

次に敵に宣戦布告した後の戦争の流れを説明します。前章の開戦事由についての項で宣戦布告した後どうすればいいか見ていきましょう。

軍勢の招集

戦争をはじめると右下に「全軍招集」ボタンがでてくると思います。このボタンを押せば全軍が勝手に招集されるので便利です。

ただそのボタンを押す前に集結地の調整をしましょう。軍が招集される場所は赤旗がある場所です。この赤旗をクリックして、下の矢印マークの移動ボタンで集結地を適切な場所に移動しましょう。自領深くの首都よりも、戦争目標に近い場所で集結した方がはやく敵と接敵できたり、包囲をはじめられるはずです。但し相手がすでに他の相手と戦争中で軍の集結が完了している場合は、こちらの集結中に襲われる可能性があるので敵領そばは避けた方がいいです。

軍の招集場所を決めたら「全軍招集」ボタンを押して軍を招集しましょう。軍が全兵力招集されるには少し時間がかかります。また、軍が招集されると軍勢の維持費としてゴールドが引かれていきますので、戦争の早期終結は財政の面からも重要です。

軍勢の動かし方

軍勢を動かすには、動かしたい軍勢をクリックで選択した後、移動したい場所を右クリックです。移動の判定は伯爵領ごとではなく、伯爵領内の所領および所領が建築できる場所(以下男爵領)単位になります。では、戦争中どのようにして軍を動かせばいいか基本を見ていきましょう。

敵の軍勢と戦闘を行う

戦争をはじめるとプレイヤーが軍を招集するように、相手も軍勢を招集します。この相手の軍勢を放置しておくとプレイヤーの領地を占領したりしてくるため、気軽に放置はできない存在です。そのため、相手の軍勢と接触し、戦闘を仕掛けるように動かすのが1つの動かし方です。戦闘は相手と同じ男爵領に入ると起こるため、相手の軍勢に近づくように軍を動かします。相手の軍勢が移動中の場合は移動先を示す矢印が表示されていると思いますので、その矢印の場所にに自軍も移動命令を出すのが基本です。ただこの方法だと相手に優位な地形で待ち構えられる可能性もあるので注意が必要です。相手の軍勢と重なるように移動命令をだすと、戦闘の勝敗を予想するマークが表されますので参考にしましょう。そのマークをマウスオーバーすると判断理由等が確認できます。

戦闘終了後、基本的には負けた軍は敗走します。敗走は自操作ができない代わりに移動速度が速く、普通の軍ではよほど移動先が嚙み合わない限りは追いつけません。敵を敗走させたら、次に説明する包囲戦に移るのも良いでしょう。

包囲戦

敵所領の城砦の所領が建設されている男爵領に到着すると包囲戦がはじまります。都市所領や神殿所領、所領が建設されていない男爵領に到着しても包囲戦は起こらないので注意してください。包囲戦に勝利するとその伯爵領を占領することができます。(1伯爵領に複数の城砦所領がある場合は、1つの城砦所領の包囲戦に勝利しても。伯爵領の部分占領にとどまります。伯爵領を完全に占領するには伯爵領内の全ての城砦所領を占領する必要があります。)

前述の戦闘で相手を敗走させた後や、敵軍が遠く、接触しにくそうな状態のときに包囲戦での占領を狙うと良いでしょう。

包囲戦に勝利するためには包囲戦の進展を100%にする必要があります。包囲軍が城砦の守備隊より多い場合のみ、包囲戦の進展が進みます。

また、包囲戦の完了のしやすさは城砦の要塞レベルも影響します。占領に必要な包囲戦(攻城戦)の進展度の基本値は100ですが、要塞レベル1ごとに必要な進展度が75増加します。(上画像では要塞レベルが2なので250包囲戦(攻城戦)の進展度を獲得する必要があります。)

包囲戦中は20日ごとに包囲イベントも発生します。包囲イベントで城砦の供給や健康度に影響を与えるイベントを引くと、その分包囲が速く進みます。また、攻城兵器の常備軍がいると城壁を破壊するイベントがおきる可能性があり、これでも包囲の進展が速くなります。城壁を破壊すると包囲軍に犠牲者を出す代わりに包囲戦の進展を速める「要塞へ突撃」コマンドが発動可能になります。

城壁の破壊の他にも攻城兵器の常備軍は、包囲戦(攻城戦)の進展の基礎値を上昇させるので、包囲戦には従軍させたい常備軍です。

戦争の終わらせ方

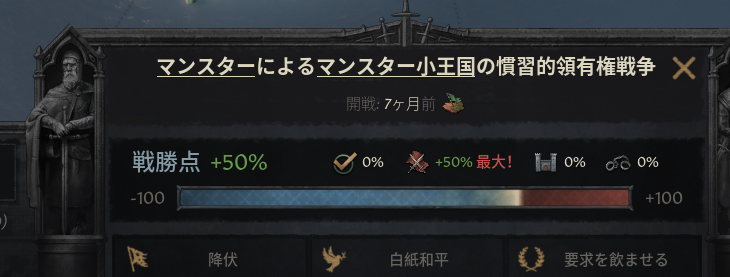

戦争は前述の戦闘での勝敗や包囲戦で占領した領土によって戦勝点を貯め、戦勝点を100%にすることで、相手に要求を飲ませる和睦を結ぶことができます。(偶に90%程でも受託される場合があります。要求が受託値に達すると特徴的な音が鳴るのでそれが合図です)逆に-100%にされると降伏を強制されます。白紙和平も可能ですが、成立するかは相手の受け入れ値がプラスである必要があります。(基本抵抗値-30)戦勝点は右下に表示される戦争アイコンから詳細を確認できます。

戦勝点を獲得できる方法は以下の4つです。

①戦闘で勝利する

前述の戦闘での勝利で戦勝点が貯まります。開戦事由によっては戦闘での戦勝点獲得の上限が設けられている可能性があります。一般的な領土拡張の戦争の場合は、戦勝点の上限が50%に設定されていることが多いです。右下の戦争ボタンから確認しましょう。

②敵領地の占領

前述の包囲戦で敵領の男爵領を占領することでも戦勝点が獲得できます。

③目標地点の占領

戦争によって目標の伯爵領が設定される場合があります。例えばデスモンド伯爵領を巡った戦争の場合はデスモンド伯爵領が目標になります。攻撃側が目標を占領していれば攻撃側の戦勝点が、攻撃側が目標を占領していない場合は防御側の戦勝点が徐々に上昇していきます。目標を占領できているかは、右下の戦争ボタンから確認しましょう。

④重要人物を捕虜に取る

敵勢力の重要人物を捕虜にすることで、戦勝点を獲得できます。捕虜は戦闘や包囲戦で勝利した場合に獲得できる可能性があります。戦争相手のキャラクター本人やその後継ぎを捕虜にすると即座に戦勝点が100%に到達することもあります。

捕虜についての小技

戦争相手が未成年(15歳以下)の場合に使える小技があります。それは敵首都を包囲陥落させ、戦争相手を直接捕虜にすることを狙うというものです。捕虜にできるかは運次第ですが、戦闘で戦争相手を捕虜にするのはめったになくても、包囲占領の際に戦争相手を捕虜にするのは狙ってもいいくらいの確率はあると思います。(あくまで筆者の体感ですが)そして捕虜にできた場合は戦勝点+100%なので即講和につなげることができます。男性統治者の場合は戦場に出ていることが多く、なかなか狙えない戦略ですが、未成年の場合は確定で首都にいるので、狙ってみるのもいいと思います。(宗教や文化にもよりますが、女性統治者の場合も首都にいることが多いです。)

捕虜の処遇

捕虜は前述の通り戦闘や包囲戦で勝利した場合に獲得できる可能性があります。捕虜から戦勝点を得られなくても相手にとって重要な人物であれば解放と引き換えに身代金を取れる場合があります。身代金が取れる場合はに通知欄に通知が届くので確認しましょう。身代金がとれない捕虜は右下に通知が1回届くだけで分かりにくいですが、右メニューの延臣→囚人から確認することができます。能力が高い人物が雇用に応じたり、性格によっては拷問等でストレスを減少させることもできるので戦争終了後等に確認しておきましょう。

停戦期間

戦争終了後、攻撃側のキャラクターは守備側のキャラクターに対し、5年間の停戦期間に入ります。停戦期間の間、再び戦争を仕掛けることも可能ですが、その場合は威信と名声レベル、他者からの評価低下といったペナルティがあるのであまりおすすめはしません。ただ停戦はキャラクター同士で結ばれるので、どちらかのキャラクターが死去した場合は停戦期間が即座に終了します。

第3章 戦闘に勝つコツ

続いて戦闘で優位になるためのコツを紹介します。まずは戦闘に関連する軍備面の基本説明から行います。

徴募兵と常備軍

クルセイダーキングス3の兵は大きく2種類に分けられます。

1つが徴募兵です。徴募兵は各所領から提供される軍のことです。彼らは農民や小規模な土地所有者で構成された軍で、決して戦闘のプロフェッショナルではありません。彼らの能力は攻撃力耐久力共に10と高くありませんが、平時では維持費がかからない上に所領から大量に動員できるため軍勢の大部分を占めることが多いです。所領の建造物等で数を増やすことができます。

対して戦闘のプロフェッショナルである兵が常備軍です。種類が多くありますが、どの兵も徴募兵より高い能力を持ちます。そのため一般的に常備軍が多ければ多いほど軍が強力になります。常備軍は右メニューの軍事から「常備軍連隊を雇用」で雇用する必要があります。雇用にはゴールド(部族制の場合は威信)が必要です。雇用すると時間経過で徐々に兵が集まり始めます。すでに作成されている軍はその軍をクリックし、規模を拡大するボタンを押すことで人数を増やすことができます。雇用できる常備軍連隊の数や規模は各時代の革新性で増やすことができます。また、各地域や文化固有の常備軍も存在します。

常備軍は非常に有用ですが、徴募兵と違って平時でも維持費としてゴールド(部族制の場合は威信)がかかるというデメリットがあります。強い軍を形成するためには経済力も重要なのです。

ここからは常備軍のいくつかの特徴を紹介します。

①常備軍の能力

| 攻撃力 | 戦闘において敵にどれだけの損害を与えられるかを示すステータス | |

| 耐久力 | 戦闘において負傷者となる前に、どれだけの攻撃力を受けることができるかを示すステータス | |

| 追撃力 | 戦闘の追撃フェーズでどれだけ死傷者をだせるかを示すステータス | |

| 退却力 | 敗走時、戦闘の追撃フェーズでの損害数を減らすステータス |

②地形

各常備軍には得意な地形と苦手な地形が設定されていることがあります。例えば軽装騎兵は平地や砂漠が得意で攻撃力が上がりますが、丘陵や山岳、湿原等走りにくい地形は苦手で攻撃力がダウンします。そのため、自軍が得意な地形で戦闘ができるように軍を動かすという戦略性が必要になってきます。また、騎兵を多く雇って平地での戦いで強力な軍にするか、バランスよく兵種を雇ってどの地形でもある程度力を発揮できる軍にするか等編成面でも戦略性が問われます。

③カウンター

各常備軍には槍兵、弓兵等兵種のタイプが設定されています。そして各タイプにはそれぞれカウンターとなるタイプが設定されています。例えば槍兵は軽騎兵や重騎兵等騎兵に対してのカウンターとなり強いですが、重歩兵にはカウンターをとられ不利になります。仮想敵国が明確なら、敵キャラクターの兵数箇所をマウスオーバーすることで相手の常備軍が確認できるので、敵の常備軍のカウンターとなる常備軍を編成するという戦略も有効です。

④駐留

常備軍は自身の直轄領に駐留させることで能力にバフをもらうことができます。このバフは直轄領に建設されている建造物でさらに効果を高めることができます。例えば建造物「兵舎」はその直轄領に駐留している重歩兵と槍兵の攻撃力を20%UPさせます。

また前回紹介した攻城兵器も常備軍の1種となります。維持費がかかり、戦闘にも影響を及ぼしませんが、包囲戦の進捗を速めてくれる常備軍です。

騎士

常備軍と並び、戦闘で重要なのが騎士(騎士には地域によってチャンピオン等別の呼び名があります)の存在です。騎士とは戦闘に参加する名前付きのキャラクター達のことで、彼らは1人で複数の敵をなぎ倒すポテンシャルを持ちます。騎士には封臣と延臣がなることができ、武勇が高いほど敵に多くのダメージを与えられるので優秀です。そのため、武勇が高いキャラクターで固めるのが鉄板ですが、騎士は前線に出る都合上、戦死や重症、捕縛のリスクが伴うため、家系の後継者や優秀な評議員等死亡しては困るキャラクターは、騎士の選択画面で「禁止」を選択し、騎士になるのを避けさせる必要があります。特に家系の後継者が成人した後勝手に騎士になっていて、戦場で死ぬという悲劇は起こりがちなので忘れずにチェックするようにしましょう。騎士が足りない場合は、決断の「騎士の招待」で、12以上の武勇を持つキャラクターを3人宮廷に招くこともできます。

傭兵

傭兵はゴールドで雇える兵団です。傭兵団は徴募兵と常備軍、騎士、指揮官をゴールドと引き換えに3年間提供してくれます。傭兵は軍事メニューの傭兵タブから雇用できます。

戦闘の詳細

続いて戦闘の詳細について説明します。

戦闘のフェーズ

戦闘は4つのフェーズに分かれています。ここでは初期戦闘フェーズで兵数を0まで減らせば相手部隊を消滅させることができる点と、騎馬兵等が持つ追撃力及び退却力は、戦闘の勝敗が決まった後の追撃フェーズに効果が発揮される点を覚えておきましょう。

①機動フェーズ(2日間)

戦いに備え、双方が準備します

②初期戦闘フェーズ(12日間)

戦闘がスタートします。このフェーズの間は退却ができずこのフェーズで兵数が0になると敗走できずに部隊が消滅します。

③後期戦闘フェーズ

戦闘フェーズですが、退却が可能になります。このフェーズで戦闘の勝敗が決まります。

④追撃フェーズ

勝利側の兵士が敗北側の兵を追撃し、死傷者を増やします。

戦闘幅

戦闘は実はすべての兵が参加できているわけではなく、戦闘幅という値でどれだけ戦闘に双方からそれぞれ参加できるかが決められています。戦闘幅は「全軍の合計/2×地形の%」で求められます。例えば戦闘幅をそのまま×100%する草原の戦闘の場合で、自軍が1000、相手軍が2000だった場合は「(1000+2000)/2×1」となるので、戦闘幅は1500となり、実際に戦っているのは自軍1000対相手軍1500となります。山岳では戦闘幅が50%になるので上記の例の場合、「(1000+2000)/2×0.5」となり、戦闘幅は750となって実際に戦っている兵は750対750の互角の戦いになります。そのため、兵数自体が少なくても、常備軍等で固めた強い軍で戦闘幅の狭い地形で戦えば、勝てる可能性が大いにあるのです。

優位性

優位性とは戦闘に参加している片方のダメージを増加させる補正のことです。両軍それぞれ優位性を計算し、双方を比べた際の差分×2%の攻撃力バフが優位性が勝っている方に付加されます。例えば自軍の優位性が25、相手軍の優位性が20の場合は差分の5×2=10%が自軍に攻撃バフとして付くことになります。

優位性に加算される事柄は多くありますが、その中でも指揮官の軍事能力はそのまま優位性に加算される上、指揮官のライフスタイルフォーカスやパークによって優位性をさらにプラスできるので指揮官の能力は重要になります。

優位性の計算に使用されるのは以下です(筆者が確認できたもののみ記載しているので、全ては網羅していないかもしれません)

・指揮官の軍事能力 +軍事能力分

・指揮官が騎士道フォーカスを選択 +5

・指揮官がパーク「決して後退しない!」を取得 +5

・君主が自身で兵を率いている +5

・大河渡河での防衛 +20

・渡河での防衛 +10

・支配地域での防衛 +5

・「最近下船した」状態 -30

・軍が招集中 -5

・僅かに借金をしている -5

・軍の補給が不足している -10

・軍は飢えている -25

・地形補正 地形による

・バトルロール

バトルロールとは?

バトルロールとは指揮官が戦闘中に回すサイコロの目のことです。サイコロの出は0から10で、出た数分優位性にプラスされます。確率は完全にランダムなため、戦闘にランダム性をもたらしますが、サイコロの出目を調整する指揮官特性もあります。

指揮官

指揮官は軍勢1つにつき1人設定できる軍のリーダーです。軍を選択し、左下の⇔マークから交代ができます。

指揮官は前述の通り優位性の対決で大きな影響力を持つので、なるべく軍事能力が高い人物を選びましょう。基本的に封臣と延臣から選ぶことができますが、選べる人物はキャラクターの年齢や健康状態、宗教の教義にも左右されます。優位性のことを考えれば君主による指揮の優位性ボーナス+5があるため、プレイしているキャラクター自身を選ぶことも良い選択のように思えますが、騎士同様指揮官も戦死や負傷、捕縛のリスクがあることを考慮する必要があります。

また指揮官特性も有用なものが多いので、軍事能力が近い場合は特性で選んでもよいでしょう。

補給について

優位性で有利になるには補給物資不足にならないことも重要です。補給物資は軍勢が携帯する食糧と装備のことです。補給物資は軍勢の兵数が現在の駐留地の供給限界(各男爵領ごとに設定、マウスオーバーで確認可能)の数値を超えると消費します。補給物資が不足すると上述のように優位性でマイナスの補正を受ける他、補給が完全に尽きると飢餓状態となり、兵数が減っていく状態(消耗)になります。

味方の領地内かつ、供給限界より兵数が少ない状態で駐留させると時間経過で補給物資は増加します。この補給問題のため、多い兵数を指揮するには、戦闘に入りそうになるまで軍勢を分けて行軍することも必要になります。軍を選択すると軍情報画面の右下に「分割して新しい軍勢を編成」、「半分に分割」ボタンがあるので活用しましょう。

地形

最後に戦闘幅や優位性に影響をもたらす地形について表でまとめます。

| 移動速度 | 戦闘幅 | 防衛側優位性 | 供給限界 | 攻撃側補正 | 防御側補正 | ||

| 平地 | 100% | 100% | ||||

| 乾燥地 | 100% | 100% | ||||

| 農地 | 100% | 100% | +50% | |||

| ステップ | 100% | 100% | ||||

| オアシス | 100% | 100% | +10% | |||

| 砂漠 | 70% | 100% | -30% | |||

| 森林 | 80% | 90% | +3 | -10% | ||

| 丘陵 | 80% | 80% | +5 | -10% | ||

| タイガ | 80% | 80% | +4 | -20% | ||

| 氾濫原 | 100% | 75% | +35% | |||

| ジャングル | 50% | 70% | +6 | -25% | ||

| 湿原 | 70% | 60% | +5 | 退却時の損失+25% 自軍の死傷者+20% | 退却時の損失+25% 自軍の死傷者+20% | |

| 山岳 | 50% | 50% | +12 | -50% | ||

| 山地砂漠 | 50% | 50% | +12 | -60% | 退却時の損失-30% |

まとめ

以上、Crusader Kings IIIにおける戦争攻略ガイドをお届けしました。戦争はCK3の華であり、領土拡大の醍醐味ですが、その裏には様々な要素が絡み合っています。本ガイドで触れたポイントを踏まえつつ、実際のゲームプレイでいろいろ試行錯誤してみてください!

このサイトはParadox Interactive社とは一切関係のないファンサイトであり、掲載されたゲーム画像の著作権はParadox Interactive ABに帰属します。画像内の日本語表示は、有志翻訳者による非公式日本語化Modによるものです。翻訳内容の権利は翻訳mod権利者に帰属します。

コメント